私たちの物語:なぜ、このアカデミーは生まれたのか

私は長年、企業で人材開発のプロとして活動してきました。そこで痛感したのは、社会で本当に活躍する人材は、学歴や肩書きだけでなく、「自ら考え、行動する力」や「困難を乗り越える精神力」といった、目には見えない「人間力」を持っているということでした。

そして、その力は、大人になってからではなかなか身につきません。幼少期から思春期にかけての、心と体が最も柔軟な時期に、様々な経験を通じて育まれるのです。

また、近年、教員の方々を取り巻く部活動の負担増といった「部活動改革」という社会的な課題にも直面し、私自身のコーチング経験を活かして、この課題の解決に貢献したいという強い想いが生まれました。

私は、この貴重な時期に子どもたちの成長をサポートしたいと強く願い、長年のコーチング経験と、テニスというスポーツを掛け合わせた独自の教育プログラムを創り上げました。これが、ベイサイド本牧スポーツアカデミーの始まりです

活動目的と叶える夢

- AI時代でも賢く世界で活躍出来る人材育成・輩出

- スポーツを通じた総合的な学びと成長をサポート

- 指導者育成

- 子育て世代応援

- 地域活性化、子育てしやすい街づくり・人創り

- 教育改革(部活動の生産性向上)

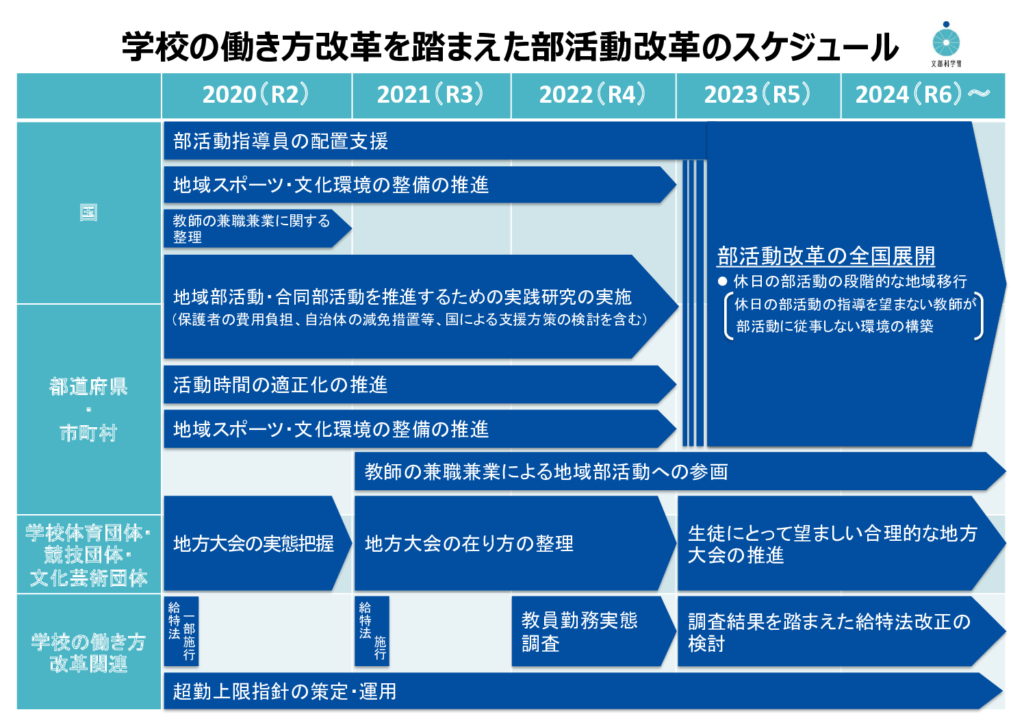

2023年度から学校部活動改革開始(週末そして将来的には平日も学校教育活動から部活動が切り離される)。

叶える夢(状態)

・生徒の想いを現実化させ、飛躍する状態を叶える

夢を叶える手段(どうやって)

・世界最大の人材育成団体(ATD)know-how_do-how等の潮流を活かした、スポーツをツールとした独自手法。

・基本手法はATD等の専門機関の研究結果等、科学的理論に基づいて行います。

learningDesignerとして、学習プログラムの設計・開発・実施といった専門スキルを用います。

(本来は社会人・企業向けの人材開発サービスをスポーツ分野に置き換えてサービス提供しています)

特徴

社会人(保護者)向けプログラム

大人が変われば子供も変わる、そして未来も創れる

①Lifeコーチング

②ヒューマン・テックアカデミー

社会人(保護者)の方が学ぶメリット

当運営方針の一つ一つの本質が見えてくる。

どうして、そうなっているのか?より深堀出来る

各種学術論に則ったカリキュラムだと理解出来る、より安心して生徒(お子様)の成長を見守れるようになる。

子供プチ起業家プロジェクト

一般的なスポーツ少年団等は保護者が主体となって子供達を楽しませる目的と、保護者とチーム関係者の懇親会を加味して企画運営を進めますが、当アカデミーは子供が主体で進めて頂きます。

イベントプログラム

- 年に数回、生徒が主体的に企画・運営にチャレンジ

例)ハロウィンパーティー、チャリティーオークション、BBQ、スポーツ大会、縁日、インターン等など

目的:論理的思考力の醸成、挑戦することが好きになる、自頭が良くなる、仲間と力をあわせ実現する力が身に付く - イベント企画は特別に、会員のお友達(小中学生)参加もOK。但し、会費相当分は徴収させて頂きます。

代表プロフィール

- 子供会のイベント監修・アドバイザーを担う

- 子育て関連イベントの企画サポート

- 子育てプランナーとの協業(渋谷・恵比寿地区)

- 企業のオープンイノベーション活動等を歴任

- 上場企業等の人材開発・ビジネスコンサル歴任

監修・アドバイス等にご興味ある方、お問合せからお願いします。

指導・育成方針:スポーツ×教育で世界に貢献できる人材を

当アカデミーの指導・育成方針は、一般的なテニススクールの枠を超え、以下の3つの要素を掛け算した独自の方法論に基づいています。

- 学校部活動(教育的視点)に求められる期待役割

- スポーツスクール等の期待役割

- 世界潮流の人材育成理論

ゴールデンエイジ世代から見た当アカデミーの役割

ゴールデンエイジ(参考年齢8〜12歳)は、新しいスキルをスポンジのように吸収できる時期です。

この時期には、運動能力だけでなく、時間管理や空間認知能力を向上させ、将来の成長の土台を築きます。

ホストゴールデンエイジ(参考年齢12〜15歳)は、思考力や判断力といった脳と体を連動させるトレーニングを強化します。思春期の感情的な変化も考慮したコーチングで、生徒の成長を多角的にサポートします。

✅当アカデミーの特徴・強み

🎾 少人数制で個別対応

🧠 教育理論に基づく指導

🌍 提携団体との交流

👪 親子参加型で安心

🏫 公共施設で通いやすい

中学校部活動廃止による地域展開へ

スポーツ庁・文化庁にて学校部活動改革が行われます。まずは週末の活動が無くなり、順次平日も無くなる計画です。(詳細は下記参照下さい。情報は適時更新されますので、ご留意ください)

神奈川県ホームページ

スポーツ庁関連

運動部活動の地域移行に関する検討会議(第2回) 議事録

運動部活動の地域移行に関する検討会議(第1回)配布資料

移行の背景

教員の働き方改革(労働時間等)の一環

少子化(本来は余り理由にならない)

やりすぎによる怪我の予防

この中で注目は『やりすぎによる怪我予防』を理由に挙げてるデータサイエンスからの指摘

運動部所属で怪我等をした生徒が病院で診察

医師が患者へ活動時間等ヒヤリング

ヒヤリング結果から活動(練習量)時間を算出

このこの時点で医学的根拠に乏しい理由

怪我・障害を負った事実の結果ではあるが、なぜ怪我をしたかの根本原因を分析しないまま、結果の数値だけで時間制限を都合よくこじつけ、先生方の労働時間を決めている。即ち児童・生徒の活動時間を無理やり大人が制限している。

データサイエンスの世界で言えば、偏ったデータで統計結果を出しているに過ぎずその統計データの信用度は低い。

悪いデータは悪い結果しかでない。当たり前の結果である。

そんなデータを信用力があると信じられてる行政・医師等が出せば信用してしまう人達も多数存在する。情報を取捨選択できる知識等も持つべきだが、大半は情報量で脳内が満たされることにもなりちょっと現実的に厳しい。ましては児童・生徒の場合はほぼ自分で勉強や確認するようなレベルではない発達段階なのだから。

実際、同じ練習量でも個人差はあるが故障に至る人もいない事実もある。この前提条件としては、それ迄の運動習慣や基礎的な運動能力或いはより適切な体の使い方を習得出来ていることにもなる。

因みに私ならランダムフォレスト(決定木)(学習アルゴリズム)を用いる可能性が高いだろう。

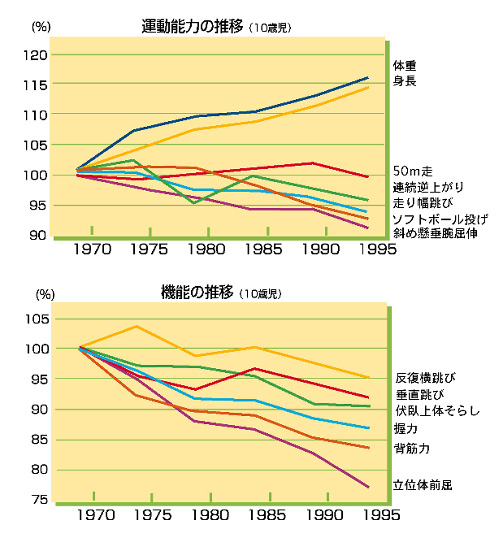

が、そもそも科学的にトレーニングすれば児童・生徒レベル(基礎的な運動能力習得段階)でも十分過ぎる程の育成は可能である。下手に大人が介在して指導すると選手は育たない。子供が外遊びを週に20時間以上やったとしても本来は問題無いレベルであり、実際、大正・昭和時代の子供達は現代っ子より2~4倍以上体を動かして育っている。いわば人生の健康寿命の貯金を手に入れてる状態(現代は医療技術の向上等で寿命が延びている)。

確かに練習のやりすぎは問題であり故障の原因となる。

筋トレをしすぎると筋肉痛になるのと同様に一つの動きで一つの箇所に集中して負荷をかければ故障の原因にもなるのは明らかである。こんなことは小学生でも経験上分かるレベル。

要するに指導側のレベルが低すぎ、科学的根拠もないまま経験則等で指導することにより悲劇の始まりである。

欧米では学術的なスキル(知識)を有してる指導者が指導に当たっているが、日本はまだまだレベルが低い状態。

子供の運動と子育てについて

メリット

・学力が効率的に身に付く

・健康的(医療費小)

・思考力が醸成

・判断力が醸成

・発達系神経の成長が醸成

・対人関係スキル向上

・持続力が身に付く

・自己肯定感の醸成

などなど

デメリット

・うつ病

・肥満

・病気ガチ(医療費大)

・対人関係スキル向上が遅い

・持久力が無い

・思考力が弱い

・判断力が弱い

・発達系神経の成長が遅い

・学力が効率的に身に付かない

などなど

上述のグラフを見ても分る通り、身長・体重は増えているが、運動能力は反比例な状態。

昨今のコロナ禍で外出が思うようにできず、うつ病やコミュニケーション不足による行動意欲の減少(社会に属する欲求)他、痛ましい報道があります。

スポーツ庁が毎年調査結果を発表していますので、大人の方は是非確認することをおススメします。

あなたが育った時代と違ってきていることがよく分かると思います。

スポーツ庁の調査結果はこちらから⇒ スポーツ庁 統計情報

おすすめ子育て(発達心理学や様々なデータからも推奨されてる方法)

●小学校3年生位迄:外遊び8、勉強2(公文式、算盤等など、本を読む習慣を未就学児からつけさせておく)

●小学校5年生(10歳位から):勉強(受験対策)発達心理学の観点や、有名塾講師や教育のプロが力説してます!)

でも最近は受験戦争で年々受験対策が前倒しになってきています。教育改革 英語教育、プログラミング教育等など様々なものが親御さん世代と変わってきているのも事実!そしてこれを提供する先生方も大変です。

でも変わらないのは子供の成長には遊び!とりわけ体を動かす事が何より生きる上で必要です。

興味を持ったものに(超)集中して、取り組む姿勢はとても素晴らしく、大人になってからでも影響が出ます。人間は体を動かす前提で創られているので出来る限り、体を動かす遊びを多く取り入れてみて下さい。

どうしてそうした方が良いのか?

スポーツスクール等のホームページ等に遊びを取り入れ、楽しそうな活動内容がUPされています!これは、(発達)心理学や運動能力、とりわけ脳の発達によるところがとても大きいのが理由の一つでもあります。

20~30年或いは40年も前の指導方法とは全く違っています。

現状とリスク

・ゲームや動画視聴が長い程、思考力等が外遊びをしている子供より弱い傾向

・外遊びする機会が減り相対的に運動量が減る

公園での禁止事項が多い(安全面では理解出来るが、代替手段を大人が用意しない

・子供(立場の弱い人)に制限を掛ける社会的リスク

・運動をしないことでの脳内ストレス過多になる

⇒健康障害、感情コントール発達遅延、疲労感等など

(健全な成長を妨げることを大人が作ってしまっている)

・ボランティア運営の指導者(お子さんのお父さんなど)も残念ながら指導のプロではない

※東洋新聞オンラインでも深刻な【子供の野球離れ】大人が引き起こす事情!

(学童野球に必要なのは”大人の指導”ではない:野球をして欲しいといったものではないのですが、医学的にも運動は推奨されている。後はゲームばかりだと本当に依存症になりかねない!恐らく隠れ依存症の割合もかなりある気がする。)

・少し動いたら疲れた、運動が苦手、虚弱体質、仲間・友達と一緒に何かに夢中になり達成した経験が少ない。

現在、学校部活動改革も推進されてる背景に先生方の部活動指導に対するアンケート結果によると、半数以上が部活指導がストレスとなっているとのこと。勿論、指導をやりがいとしてる全国の先生方も多数いますが絶対数が少なすぎる。

部活動の指導育成方針は『生徒自らが主体的に活動する事』、先生は極論何も指導しなくてよい。

だが、先生方は人を育てる教育者の立場でもあり担当部活の指導が出来ない(技術的に)のはとてもストレスと感じている。

ストレスがある中、指導に当たるとどうなるのか?

必ず表面に出てしまい、生物学的に弱者へと向かってしまう確率が高く、アンガーマネジメントや課題の分離等が出来ず生徒に暴言や暴行を加えてしまう要因にも成り得る。(欧米等は専門人材が担う)

詳細は【文化部活動の実態把握に関する調査 文化庁より】

現状、子供達の運動量は40年、50年以上前と比べてかなり少ないので、相対的に運動能力は低下傾向。

NHK:スポーツ庁 体力・運動能力調査 全国平均値 男子は調査開始以降最低

そして、紹介させて頂いた世界最強コーチ達と日本の指導者(部活の顧問、スポーツクラブのインストラクター・コーチ)達と何が違うのか?

よく言われているのは根性論、学術的ではない独自性の文化(過去の経験:過去受けた指導に改善を加えたもの)、そして一般社会でもよく言われる”心理的安全性”が担保されていない環境。自由にモノが言えない環境(風土)。こういった状態ではinnovationは愚か、より波風立てないよう、周りに迷惑を掛けないよう、黙っていた方が楽だし、得だと心理的に働くリスクになる。

※一般的に文化を変えるには3世代必要と言われているので、そのあたりも影響してそうな気もします。

ただ、最近世の中をよく見ると、日本でもようやくアマチュア含めレベルが上がってきている状況ではある。

正に文化が変わるのは3世代という時系列が徐々に該当してきているのか!

改善要因考察

☑海外から良い取り組み事例(知識)を導入

☑日本文化の良いところをMIX

☑若い世代の指導者はSNS等を活用し良い事例紹介を行い、他も真似るようになった

ですが、まだまだ一般的ではないのも実情です。

そして、SNS上で見られる動画もどれも似たようなものばかりで、何を信じて取入れれば一番効果的なのかは一般の保護者や生徒(子供)では全く分からないと思います。むしろそれこそがリスクそのものになる可能性があります。

運動不足は様々なリスクを伴います。学校の体育の授業では本当に最低限の運動機会を提供しているだけです。

家庭や公園等でもできる簡単な運動取組カードをご用意しましたで、是非ご自身の健康とパフォーマンス向上にお役に立ててください。やるかやならないかはあなた次第ですが、やらないリスクの方が高いことは学問として認識して生活を送って下さい。

各種運動データ

経済史からみると

・昭和時代の日本の公教育は土曜日も授業があり、家族で週末に遊びに行くことも2020年代と比較しても日曜日や連休を中心に経済活動が行われていた。

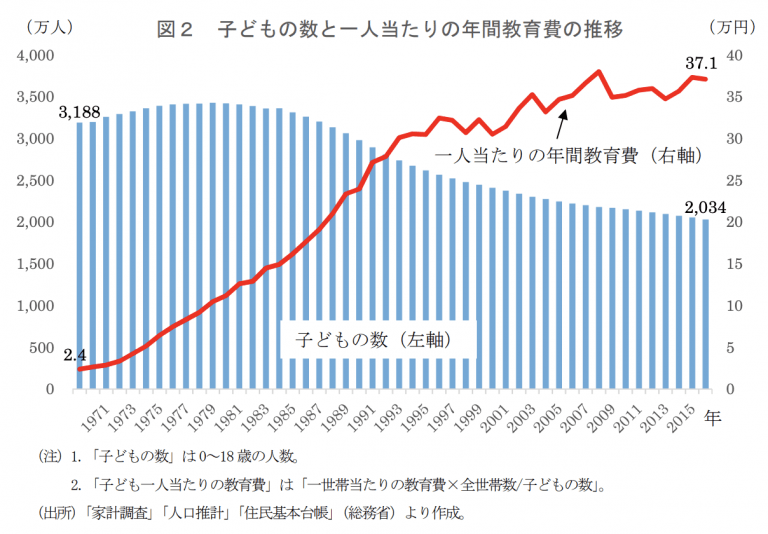

・子育て世代がお金を使う頻度と額も相対的に低い(物価変動分考慮)

・土曜教育廃止による社会変革

⇒家族で過す時間が増え、遊興費(娯楽、サービスなど)、学習費(塾は習い事)の増加

⇒家庭の経済状況により体験格差

⇒学校以外での過ごす時間も増え、多様な経験が出来る人材も増加

・ゆとり教育による社会変革

⇒学力低下を懸念する保護者が子供を学習塾に通わす=塾費用増加

⇒自由な環境で想像性も醸成された

・部活動改革

⇒週末行っていた活動がなくなので、過去の歴史同様自由な時間が出来る

⇒この時間を過ごすにも支出増加することが過去の経済史からも見ても容易に想像が出来る

昭和時代と比較して家族で遊べる施設が増えた(有料施設含む)こと、学習塾業界は人口減少にも関わらず売上額は過去最高を記録中。

さて、保護者の皆様ここで考えてみて下さい。

部活動がなくなることで、このなくなった時間を子供達がどう過ごすのか?

友達と遊ぶ。増えると思います。中学生ともなるとちょっと遠出したりお金を使った遊びが小学生より増えてくると思いませんか?部活は1回あたりの活動費は数十円ですが、1回外に遊びに出かけた場合数十円ではまず済まないと思いませんか?

飲食代、交通費代、遊興費用など恐らく今部活動で年間負担している部費(部により金額は違いますが)を仮で5,000年/年とした場合、恐らく1~3回くらいお子様が友達と遊びに行くのに支出すると考えられなくもないかと思います。

一方、国はこうやって経済を回して多様な経験を子供達にして欲しいと政策を巡らせます。

教育無償化、給食費補助、子育て支援と様々な政策を打ち出し、企業側も家族割などいった感じで経済面をサポートしています。が恐らく部活動改革で例外なくさらに支出が増えることになると過去の歴史からも読み取れるのではないでしょうか。

過去を振り返ることは事実を振り返ることになり、とても重要な要素です。

子育て含めこの経済的支出を計画的にコントロール出来るよう、そして経済・金融の勉強も合わせてとても重要なスキルです。そういった面でもやはり学びは必要でもあり自分自信への投資でもあります。家族で学べる『お金を増やす3つの大事な知識』についても将来より経済的に自由に生活できるようになりたい人は是非下記リンクも確認してみて下さい。

専門家ネットワークと社会的評価

YTI(インターナショナルテニスアカデミー)との連携

私たちは、YTI(インターナショナルテニスアカデミー)との連携により、世界的な視点を取り入れた指導を提供しています。技術指導はもちろんのこと、子どもたちの個性を尊重し、グローバルな舞台で活躍できる土台を築きます。

YTI(インターナショナルテニスアカデミー)との連携詳細はこちら

教育現場からの声

長年にわたる学校開放事業を通じた部活動指導員としての活動は、公教育の現場からも高い評価をいただいております。

以下は、共に活動した顧問の先生からの感謝のメッセージです。

岩崎コーチには子どもたちへの技術指導のみならず、精神的育成、そして私達顧問の成長を大きく助けて頂きました。(中略)どのような時でもコーチは私を見捨てず、最後迄私のやりたいように力をお貸し頂きました。本当に感謝してもしきれません。

この言葉は、当アカデミーが地域社会や教育現場で築いてきた信頼の証です。

詳細は、【活動状況】に実際に当アカデミー代表が公教育の現場から高い評価を頂いた感想(手紙)を掲載していますので、是非ご確認下さい。

規約と代表者プロフィール

私たちの挑戦と想い:横浜テニス物語

誰もが「無理だ」と言った場所で、一人の男が切り拓いた道。

父の背中から受け継いだ地域への情熱と、子どもたちの未来への願い。

テニスを通じて、私たちは「心の強さ」と「未来を切り拓く力」を育んでいます。

このクラブが生まれた、かけがえのない物語をぜひご覧ください。

✅地域社会への貢献と活動理念

私たちは、単なるスポーツクラブではありません。

横浜市の学校開放制度を活用し、地域の子どもたちへ安心・安全な運動機会を提供しています。

保護者との共同参加クラスや学校外教育との連携を通じ、地域の未来を育てています。