皆さん、こんにちは! ベイサイド本牧スポーツアカデミー 代表の岩崎です。

私たちは、横浜中区で地域に根ざしたスポーツクラブを運営し、子どもたちと保護者の成長をサポートしています。今回は、先日私たちが経験した、ある中学校のテニス部での出来事と、私たちのクラブで大切にしている教育理念についてご紹介します。これは、現代の教育現場が抱える課題と、子どもたちの「心の成長」について深く考えさせられる、とても大切な出来事について紹介します。

テニス部への匿名寄付、その裏に隠された温かい心

ある日、私がボランティアで見守りをしている横浜市の中学校テニス部で、興味深い状況に気づきました。

テニス部員たちはいつも、どこからか届けられる中古のテニスボールで練習しています。

部費で新しいボールを買う必要がないほど、定期的に補充されているようでした。

顧問の先生も「助かる」とは言いつつ、誰が寄付しているのかはご存じないようでした。

私はこの「匿名の善意」の背景を知りたいと思い、個人的に調査を始めました。

生徒たちの証言や部活動指導員の方からの情報をもとに、横浜市テニス協会で仕事をしているという、GODAIテニススクールに通う女性会員さんの存在にたどり着きました。彼女は、この中学校の近くにお住まいで、子どもたちがテニスに打ち込む姿を見て、純粋に応援したいという気持ちから、自らの時間を使ってテニススクールで廃棄予定の中古ボールをテニススクールから許可を得て届けてくれていたのです。

「感謝」の心を育む機会を逃さないために

この事実を知った私は、すぐにテニス部の生徒たちにこの話をしました。

「皆さんが日々使っているボールは、誰かの温かい気持ちと行動によって届けられているんだよ。もし、その人に出会ったら、心からの感謝を伝えること、お礼の手紙を書くなどの行動が、どれほど素晴らしいことか、考えてみてほしいんだ。」

顧問の先生は、誰が置いているか分からないことに戸惑いを感じていたようですが、私は生徒たちに、たとえ匿名であっても、その善意を受け取る側として、感謝の気持ちを持つことの大切さを伝えました。

現代社会の課題と「自分たちにできること」

この話に加えて、私はもう一つ、生徒たちに問いかけたことがあります。

それは、顧問の先生によって放置されていた、別の寄付された中古のテニスボール、そしてテニスコートの周囲の破損したネットや雑草の放置という問題についてです。

「ここに放置されている中古のテニスボール、皆さんはどれくらいの価値があると思う? 新品のボールなら、200個で7万円くらいの価値になるんだよ。中古品だとしても、数千円、いや数万円の価値があるはずだ。その価値あるものが、今、ここにずっとビニール袋に入れら、雨ざらしの中で放置され雨水も袋の中に溜まり続けている。この状況を、寄付してくれた人が見たらどう思うだろう? きっと悲しい気持ちになるんじゃないかな。」

そして、テニスコートのネットの破損もそうだ。破れている箇所をよく見ると、何か鋭利なもので意図的に傷つけられたような跡に見えるので、過去、誰かの悪意ある行動だとしたら、とても悲しいことだよね。

このままでは、ネットの外の通路を通る幼稚園児や小学校低学年の子どもたちの顔にボールが当たってしまったり、あるいはグランド側へボールが飛び出して、皆さんの仲間でもある陸上部の生徒に危険が及んだりするかもしれない。

これらの修繕には予算が必要だったり、先生方も多忙な中で手が回らない実情があるかもしれない。決して、生徒や先生だけの責任ではないんだけど、補修用のネットをビニールテープで補修していた光景を誰か見ていたりもしているかと思うんだけど、誰だか覚えているかな。

「さらに、いつもコート脇の雑草を誰が草むしりしているか分かるかな? 実は、これもベテランの部活動指導員の方が定期的に手入れをしてくださっているんだ。しかし、学校全体としての予算や人手不足、先生方の働き方改革といった社会的な課題の中で、なかなか手が回らないのが実情。だからこそ、今、雑草が伸びてボールが見つかりにくかったり、汚れた中古ボールが雑草と同色化してしまったり、茂みに隠れて紛失記録に繋がったりすることもあるんだと思うんだ。

注釈:これらの問題は、本来、子どもたちの責任ではない。施設の老朽化や予算不足は、日本社会全体が抱える教育現場の大きな課題だ。しかし、だからといって何もできないわけではないという、考えのもと、下記へ続く。

皆さんがいつも使っている場所だからこそ、自分たち自身で環境を良くするために、今できることを少しでも行うことも大事なんじゃないかな。人間が作ったものも、自然も、誰かが手入れをしないといけないものなんだ。だから、物は大切にしよう、そして環境も大切にしよう。このような気づきこそが、これからの時代を生きる皆さんに求められる力だと思うんだ。」

そして、顧問の先生も【環境のせいにしない。環境のせいにすると人の思考はそこで止まる】という言葉を皆さんに話していましたね。これがどういう意味なのか改めてテニス部の皆さんで考えて貰えると私はとても嬉しく思います。

といったエピソードであり、引き続きより良い教育環境であり続けることを願っています。

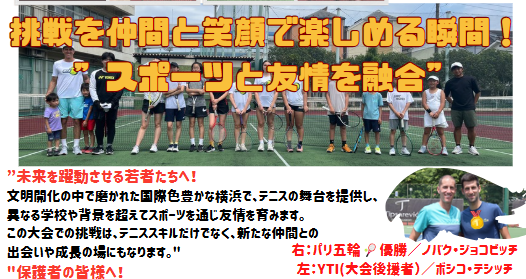

多様な背景を持つ子どもたちとの学び〜言葉を超えた「心の交流」〜

たちのベイサイド本牧スポーツアカデミーには、日本の子どもたちだけでなく、外国にルーツを持つ子どもたちも通っています。言葉や文化が違っても、スポーツを通じて共に学び、成長できることは、私たちにとってかけがえのない喜びです。

先日、こんな出来事がありました。

外国人のお子さんで、普段は練習が終わるとすぐに挨拶をして帰ってしまう子がいました。ある日、その子のお父さんが練習に付き添ってくださったのですが、私が黙々と道具の片付けをしている様子を、過去にもそのお父さんは数回ご覧になっていたのですが、今回、練習が終わると、お父さんがお子さんに「片付けを手伝ってきなさい」と声をかけてくれたのです。

そして、お子さんは私に『I’ll help you tidy up』と話しかけてきてくれて、私は彼に片付けを手伝ってもらうことにしました。

それ以来、その親子は毎回のように、一緒に片付けを手伝ってくれるようになりました。

私は、まさにそうなることを願っていました。言葉で「手伝って」と言うよりも、行動で見せることで、伝えたい「心」が通じ合うと信じていたからです。

彼ら親子が実際に片付けを手伝い始めてくれた時、私は心から感動し、そのお子さんを思い切り褒め、手伝ってくれたことに最大の感謝を笑顔で親子に伝えました。

言葉の壁を越えて、「共に支え合う」という大切な気持ちが伝わった瞬間でした。

このように、私たちのクラブでは、単にスポーツの技術を教えるだけでなく、

- 「感謝の気持ち」

- 「自主性」

- 「物を大切にする心」

- 「多様な人々との共生」

といった、社会で生きていく上で不可欠な心の教育にも力を入れています。

因みに、これらのことは、外国にルーツを持つ方々が沢山住まわれいる居住地域で色々と課題があるとの報道がありますが、きっと何かの参考になるものかと私は信じています。

私たちは、今回の出来事を通じて生徒たちに伝えたかったことと全く同じ教育理念を、日々のクラブ活動の中で実践しています。

私たちのクラブでは、単にテニスやスポーツの技術を教えるだけではありません。

- 感謝の心を育む活動: 地域の方々への感謝の気持ちを伝える機会を設けたり、ボランティア活動への参加を促したりしています。

- 自主性を育む清掃活動: 活動場所であるコートやその周辺の清掃活動を積極的に取り入れています。自分たちが使う場所を自分たちの手で綺麗にすることで、物を大切にする心、環境を整える意識を養います。

- 社会性を学ぶ機会: クラブの仲間との協調性はもちろんのこと、地域の方々や様々なルーツを持つ仲間との交流を通じて、社会における自分の役割や責任について学ぶ機会を提供しています。

私たちは、スポーツを通じて子どもたちが心身ともに健やかに成長し、将来、社会で活躍できる人材となることを目指しています。

地域クラブで一緒に成長しませんか?

中学校の部活動では学べない、より深い「心の教育」や「自主性」、そして「多様な文化との交流」を育む環境が、私たちの地域クラブにはあります。テニスを通じて、感謝の気持ち、物を大切にする心、そして自分たちでより良い環境を創り出す力を身につけたいと考えているジュニアの皆さん、そして保護者の皆様、ぜひ一度、私たちの活動を見学にいらしてください。

私たちは、横浜の地域クラブとして、子どもたちと未来と皆様と一緒になって共に育んで行ける事を心から願っています。

ベイサイド本牧スポーツアカデミーでは、現在、新しい仲間を募集しています。(指導者も募集中)

- 無料体験会実施中! 実際にクラブの雰囲気や活動内容を体験できます。

- 保護者説明会開催! クラブの教育方針やカリキュラムについて詳しくご説明します。

お問い合わせ・無料体験のお申し込みはこちらから!